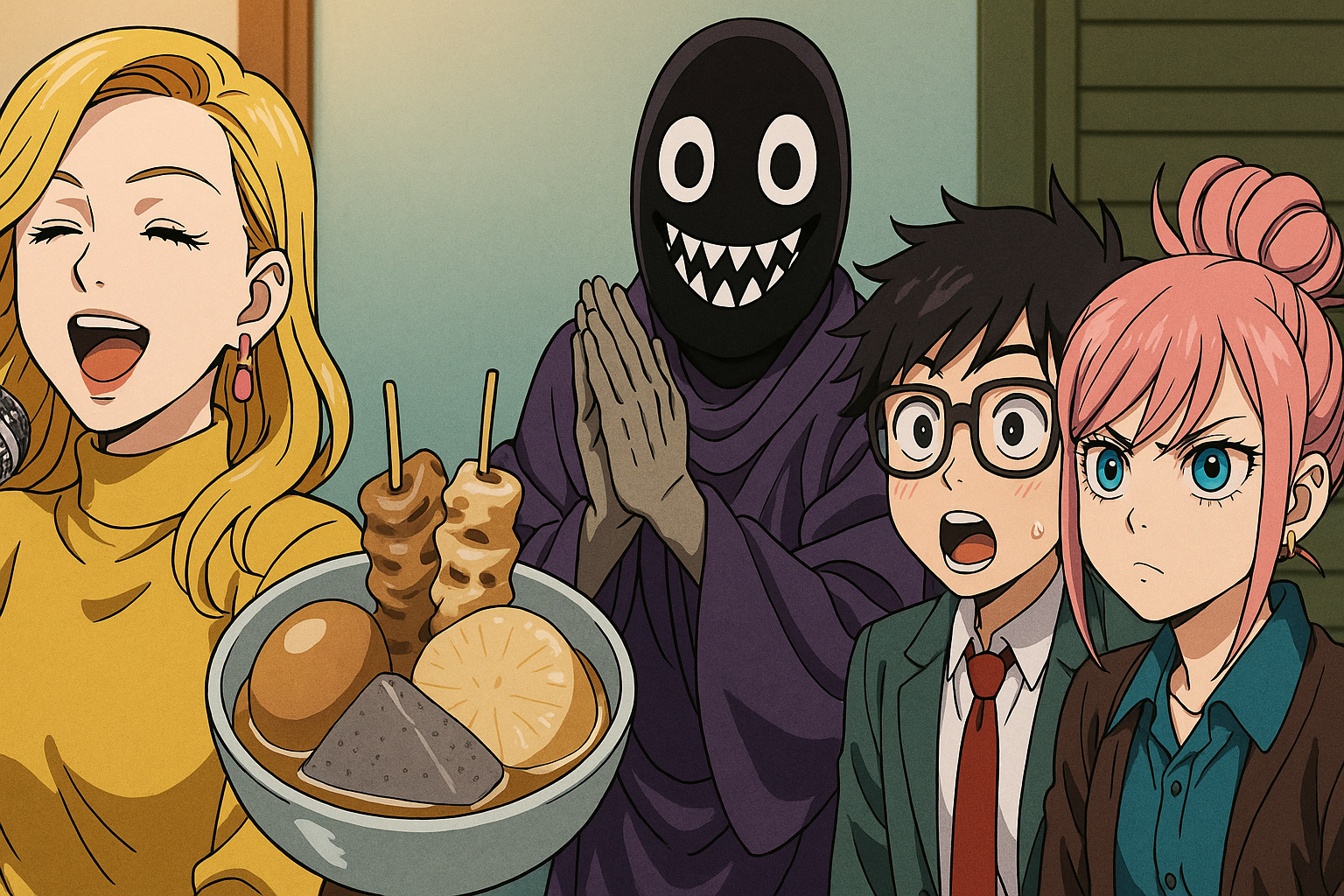

『ダンダダン』は、混沌なのに美しい。

オカルト、恋愛、ギャグ、バトル——まるでジャンルのごった煮なのに、見終わると不思議と心が整っている。

それは、この作品が「笑い」「恐怖」「ときめき」といった感情を、緻密に設計しているからだ。

そんな感情の設計の中には、思わずニヤリとする小ネタやオマージュがたくさん隠れている。

意味不明なのに耳に残る「チキチータの歌」。

突然現れるおでんの実写。

そして、音楽演出で物議を醸した「囃子(HAYASii)」の一幕。

どれも一見すると遊びのようでいて、実はすべて『ダンダダン』という作品の“感情の設計図”を形づくっている。

本記事では、それらの小ネタやオマージュをひとつずつ丁寧に読み解きながら、

作品がどのように「笑い」と「熱」を融合させているのかを探っていく。

——“チキチータからおでんまで”。

ここにあるのは、愛とリスペクトで紡がれた『ダンダダン』という文化のコラージュだ。

チキチータ——かわいくて、ちょっと切ない宇宙のメロディ

まずは、視聴者の心を一瞬で奪った「チキチータの歌」から。

第2期の登場キャラ・チキチータは、シャコ星人の息子として生まれた、どこか抜けていて、それでいて憎めない存在だ。

声優は大空直美さん。彼女の“わざと音を外すような歌声”と“無垢な語尾の伸ばし方”が、

キャラクターの幼さと不思議さを絶妙に表現している。

(参考:公式キャラ紹介)

この曲が放送されるやいなや、SNSでは「脳がバグる」「気づいたら口ずさんでる」と話題沸騰。

公式YouTubeチャンネルではなんと2時間耐久バージョンまで公開され、その狂気じみた中毒性がファンの間で“儀式ソング”のように愛されている。

(出典:ORICON NEWS)

「チキチータ」は何を象徴しているのか

チキチータのキャラと歌は、単なるギャグパートではない。

よく観ると、彼の存在には“感情を学ぶ存在”というテーマが込められている。

オカルンやモモが“人間の心”をめぐるドラマを展開しているように、チキチータは“宇宙的な無垢”としてそれを反射しているのだ。

彼の発する音は言語になっていない。

それでも聞く人は“何かを感じてしまう”。

この“意味がないのに伝わる”という現象こそ、『ダンダダン』が感情を設計する核心だ。

ABBAの「Chiquitita」との偶然の共鳴

ファンの間で話題になったのが、タイトルが似ているABBAの「Chiquitita」。

もちろん直接の引用とは明言されていないが、

どちらも“癒し”と“哀しみ”を内包するメロディラインを持つ。

ABBA版「Chiquitita」は、孤独な友を慰める歌。

『ダンダダン』のチキチータもまた、孤独な宇宙人の息子で、

笑いながらもどこか寂しげな表情を見せる。

この偶然の重なりに、ファンは“文化の記憶の響き”を感じ取った。

可愛いは、孤独の反射光

『ダンダダン』における「可愛さ」は、単なる萌え記号ではない。

笑えるほど愛おしいキャラクターほど、どこかに“哀しみ”がある。

チキチータの無邪気さの裏には、「誰かに受け入れてほしい」という

宇宙規模の孤独が潜んでいる。

そのアンバランスさが、観ている僕らの心を無防備にする。

笑っているのに、なぜか胸がキュッとする。

それがこのキャラの魔力だ。

「可愛いは、宇宙規模だ。」——チキチータが一音外すたび、僕らの心は正確にハマる。

おでん実写回——あの湯気に、みんなが笑って泣いた

次に語りたいのが、第17話で多くの視聴者を驚かせた“おでん実写パート”。

この数秒の映像だけでSNSがざわめき、

「急に現実!」「腹減った!」とトレンド入りするほどだった。

(参考:アニメイトタイムズ 第17話レビュー)

なぜ、アニメに“本物”を入れたのか

アニメーションは、基本的にすべてが「手で描かれた現実」。

だからこそ、そこに実写を混ぜると、画面が一瞬で“異物”として浮き上がる。その違和感をどう使うか——そこに監督の狙いがある。

おでんの実写は単なるギャグ演出ではなく、

非現実の中に「現実の温度」を差し込む装置として機能している。

妖怪や宇宙人の戦いの最中でも、人間の日常は続いている。

その象徴が“湯気”なのだ。

湯気には、時間がある。

立ち上がり、消えていく一瞬の現象。

その儚さが、『ダンダダン』の「生きている実感」を見事に可視化している。

ギャグのようでいて、実はドキュメンタリー

おでん回を見返すとわかるのが、キャラたちのセリフのトーンの変化。それまでのテンポの良い掛け合いが、この実写挿入の直前と直後で微妙に“間”を持つようになる。

つまり、視聴者だけでなくキャラたち自身も、「これは何だ?」と一瞬立ち止まっているように演出されている。

この一瞬の“間”がすごい。コメディーの流れを止めることで、逆にリアルな温度を感じさせる。まるで、ギャグの皮をかぶった小さなドキュメンタリーのようだ。

おでん=“家”のメタファー

『ダンダダン』のテーマの一つに「居場所」がある。

モモにとっても、オカルンにとっても、“自分が誰であるか”を確かめる戦いだ。

その中で描かれる“おでん”は、一瞬だけキャラたちが「帰れる場所」を思い出すきっかけになっている。

おでんの湯気は、母のぬくもりにも似た象徴。

異世界の怪異を倒す物語の途中で、ふと“人間らしさ”を取り戻す。

それこそが、この作品が「超常」ではなく「青春ドラマ」として観られる理由だ。

「実写のおでんは反則。あの大根は、僕らの現実の舌に“直撃”した。」

囃子(HAYASii)と「Hunting Soul」——音で描く“熱と敬意”

第18話で描かれた「囃子(HAYASii)」の演出は、『ダンダダン』という作品の「熱」の正体を暴く場面だった。

舞台はバトルの真っ只中。

モモとオカルンが怒りと悲しみをぶつけ合う中で流れた挿入曲「Hunting Soul」。

その音が、X JAPANの名曲『紅』を思わせる構成を持っていたことで一時的に話題となった。

制作陣は放送直後に公式Xで謝罪コメントを発表。

(出典:公式X声明/

スポニチ報道)

ネット上では炎上というより、「これはオマージュでは?」という意見が多く、ファンの間ではむしろ音楽演出として再評価されていった。

“似てる”ことの奥にあるリスペクト構造

確かに、イントロやリフの流れに“紅”を思わせる熱がある。

しかしよく聴くと、曲の構造自体は異なっている。

『紅』が“絶叫のカタルシス”を持つ曲なら、『Hunting Soul』は“叫びの循環”を描く曲。

感情の波を反復するような構成になっており、

むしろモモとオカルンの“言葉にできない想いの応酬”を音楽的に表現しているのだ。

ここで重要なのは、「引用ではなく感情の受け渡し」だということ。

『紅』が日本のロック史に刻んだ“痛みを叫ぶ美学”を、

『ダンダダン』はアニメという媒体で“継承”した。

それは盗用ではなく、文化的熱量の再翻訳だ。

オマージュ=“感情のリレー”

アニメ表現におけるオマージュとは、形を真似ることではなく、

その中に流れていた「感情の温度」をもう一度再現すること。

だからこそ、『ダンダダン』の音楽チームは“似ていること”を恐れず、

むしろ「熱を繋ぐ」ために音を鳴らしたのだと思う。

これは『ダンダダン』全体のテーマにも通じる。

過去から未来へ、孤独から共感へ。

登場人物たちが出会いを通して少しずつ人間らしさを取り戻していくように、

音楽もまた“前の時代の魂”を受け取って次へと渡していく。

オマージュは盗作じゃない。

それは、敬意のかたちをした再生だ。

シャコ星人とセルポ星人——異星人たちが語る“人間らしさ”

『ダンダダン』に登場する数多くの異星人たちは、単なる敵キャラではない。

彼らは人間の感情を映す鏡のような存在だ。

特に印象的なのがシャコ星人とセルポ星人。

どちらも「感情」と「理性」の対立を象徴する存在として描かれている。

シャコ星人——“不器用な父性”の象徴

シャコ星人は、見た目こそ滑稽でギャグキャラのようだが、

その行動の裏には「守る」という原始的な感情がある。

息子チキチータに対しては不器用な愛情を見せ、

ときには暴走しながらも“家族”を守ろうとする。

その姿は、人間の「愛の不完全さ」そのものだ。

彼のセリフや仕草には、監督・山代風我氏の“人間賛歌”の視点が滲む。

怪物の形をしていても、愛や恐れ、欲求に正直であることが“生きている証”。

それを『ダンダダン』は、笑いを通して描いている。

セルポ星人——感情を失った合理の象徴

一方のセルポ星人は、感情を持たない冷静な種族。

彼らは合理性を最優先に動き、無駄や情を徹底的に排除する。

(参考:ABEMA TIMES)

しかし、だからこそ『ダンダダン』の世界では“異質”に見える。

感情を持たないという設定が、逆に「人間とは何か」を照らし出す鏡になっている。

セルポ星人が無表情のまま人類を観察するシーン。

そこに漂うのは恐怖ではなく、どこか羨望のような静けさ。

“感じること”を忘れた存在が、“感じられること”をうらやむ。

その構造は、『ダンダダン』全体の哲学を凝縮している。

感情を失った宇宙人の瞳に、モモの涙が映る。

その瞬間、彼らもまた“生き物”になる。

食と音とセリフ——“ダンダダン”という日常のコラージュ

『ダンダダン』の最大の特徴は、「ジャンルの混ぜ方」にある。

ホラーと青春、ギャグとロマンス。

そして、それを支えるのが“食と音とセリフ”の絶妙な配置だ。

食——現実を呼び戻す装置

おでんや餃子、カップ麺など、食べ物の登場頻度は異常なほど高い。

これらはキャラの日常を彩る小道具に見えて、

実は物語のリズムを整える“心の休符”として機能している。

戦いの合間に食べるという行為は、

命の危機に晒される彼らが“まだ生きている”ことを確かめる時間だ。

そして、観ている僕たちにとっても、

「これはフィクションだけど、確かに生活の延長にある」と感じさせてくれる。

音——記憶と感情を結ぶ糸

BGMや挿入歌の使い方にも、“意図的な混乱”がある。

クラシックのような旋律にドラムのビートを重ねたり、

民族音楽にロックを差し込んだりと、音楽そのものが“混在”している。

それは、『ダンダダン』という作品が「ジャンルを超えた感情の再構成」を狙っているからだ。

音はセリフよりも早く心に届く。

だからこそ、感情の流れを描くのに音が重視される。

言葉ではなく音で“人間らしさ”を伝える構造が、この作品にはある。

セリフ——沈黙の中にあるドラマ

『ダンダダン』のセリフはテンポが早く、リズムが強い。

だが、その中に突然訪れる“沈黙”がある。

その1秒が、作品全体の温度を変える。

モモが言葉を詰まらせ、オカルンが視線を逸らす。

その沈黙こそ、“心の揺れ”を描くための最高の演出だ。

セリフの沈黙に、キャラの人生が滲む。

その余白が、物語を生かす。

まとめ——オマージュは「好きの証明」

チキチータの奇妙な歌。おでんの湯気。囃子のロック。

それらはすべて、『ダンダダン』という作品が

「好き」という感情をどう表現するか、という挑戦の結晶だ。

オマージュとは、“尊敬の形を借りて愛を叫ぶ”こと。

過去の作品や文化を笑うのではなく、

そこに影響を受け、自分の世界観で再構築していく。

『ダンダダン』はその繰り返しでできている。

だからこの作品を観ていると、不思議と前向きになれる。

どんなにバカバカしくても、どんなにくだらなくても、

「好き」を貫く姿勢こそが、生きる力になる。

それをモモたちの戦いが、チキチータの歌が、静かに教えてくれる。

“好き”という感情は、いつだって理屈を超える。

そして理屈を超えたものだけが、長く人の心に残る。

次に『ダンダダン』を観るときは、

背景の音、食べ物の匂い、セリフの間(ま)に少しだけ耳を傾けてみてほしい。

きっと、あなたの中の“感情の温度”が少し上がるはずだ。

情報ソース

- 『ダンダダン』公式サイト・キャラクター紹介

- ORICON NEWS:「チキチータの歌」2時間耐久動画公開

- アニメイトタイムズ 第17話“おでん実写回”記事

- スポニチアネックス:「囃子(HAYASii)」謝罪報道

- GamesRadar+:海外報道記事

- ABEMA TIMES:「セルポ星人」設定解説

※本記事は上記一次情報・報道内容をもとに、アニメ評論家MASAによる構成・感情分析を加えた考察です。

コメント